|

|

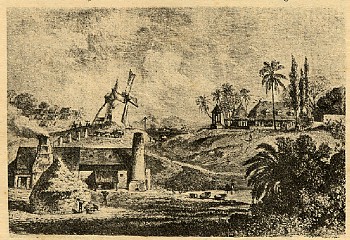

Une sucrerie aux Antilles.

Page 4

On avait organisé au Cap une garde nationale à pied et à cheval composée de volontaires et de dragons. Mon père était de ces derniers en qualité de capitaine, mon oncle Lavit avait le même grade, dans les volontaires. On marchait conjointement avec un assez bon renfort de troupes de ligne, arrivé de la Métropole contre les nègres qu'on taillait en pièces dans toutes les rencontres. Le séjour des gardes nationaux aux camps n'était guère que de quelques jours ou au plus d'un mois. Mon père n'en revenait jamais sans nous annoncer que tout serait bientôt fini.

Dans ce trompeux espoir, nous atteignîmes 1792, année à jamais fatale aux colons de Saint-Domingue, par la subite apparition de deux hommes, de deux monstres que l'enfer semblait avoir vomis. Mon père n'avait pas perdu de vue son projet de m'envoyer en France et il était plus que temps de l'accomplir, j'avais près de treize ans. Il annonça que, sous peu, je serais embarqué pour Bordeaux, sous l'escorte de mon oncle Lavit qui s'en retournait en France, poursuivi par des créanciers de toute espèce. Il devait me conduire au collège de Sorrèze, où il avait été lui-même élevé. On s'occupa bientôt après de mes malles, de mes lettres de recommandation et l'on arrêta mon passage. J'allais partir...

On apprend l'entrée dans le port des commissaires Polverel et Sonthonax, d'exécrable mémoire !! Tout fut alors fini pour moi, pour nous. Je n'entreprends pas d'écrire ici la Révolution de France, je ne ferai même des désastres de Saint-Domingue que l'analyse nécessaire à l'intelligence de nos propres malheurs.

Ces commissaires étaient à peine en rade, que déjà il circulait qu'ils allaient propager dans la colonie les principes qui désolaient la mère Patrie. Leur descente dans la ville fut l'éclair de la foudre. Scélérats, délégués par les scélérats qui "régénéraient" alors la France, ils venaient, disaient-ils, pour rétablir l'ordre et la tranquillité dans la colonie, et leurs vœux personnels, leur mission secrète, leurs actes ostensibles tendaient à en faire un vaste champ de pillage et de meurtre, un éternel foyer d'incendie !

Leurs premières paroles furent : " Nous ne connaissons dans l'île que deux espèces d'hommes, les hommes libres et les esclaves ", ce qui était annoncer que la distinction qui avait de tout temps existé entre la caste libre, composée de mulâtres et de nègres, et les blancs, n'existait plus, distinction qui seule, jusqu'alors, avait pu conserver la colonie dans un état formidable de discipline et de prospérité.

Il n'en fallut pas davantage pour remuer en sens divers tous les esprits, pour y semer la discorde, la haine, pour réveiller une foule de préventions et de jalousies et surtout pour ameuter la canaille contre les honnêtes gens, dont la consternation devenait profonde. Dans la canaille, je ne comprends pas seulement la plupart des hommes de couleur ou de nègres libres, mais même un nombre considérable de blancs qui barbotaient, obscurs et invisibles, dans la fange, dont ils s'étaient toujours nourris, plus vils encore que le dernier de nos esclaves. L'agitation gagnait de plus en plus. On approchait des excès les plus révoltants.

Mon père, qui n'avait pas obtenu la place de Grand Voyer parce que le titulaire, je crois, vivait encore, avait été nommé lieutenant-colonel du génie, avant l'arrivée de Polverel et de Sonthonax. Cette fonction, très paisible en principe, donna à des envieux et aux agitateurs l'occasion de se remuer dès que l'on commença à voir germer les troubles. On se récria, on se répandit en invectives, on demanda sa destitution. Une troupe de bandits armés se promenait le soir et pendant une partie de la nuit, tout autour de sa maison, en lui criant de se démettre ou de s'attendre à périr.

D'autres citoyens, pour d'autres causes, éprouvaient les mêmes insultes et couraient les mêmes risques. La police était malintentionnée ou, pour mieux dire, marchait au but des exterminateurs qu'on nous avait envoyés.

Mon père, entêté et fier de sa nature, affectait de sortir en plein jour, revêtu de son uniforme, et le soir, escorté de son beau-frère et de quelques braves amis tous munis de leurs armes, réussissait à disperser les groupes sans coup férir. On connaissait son courage et celui de mon oncle, l'un et l'autre éprouvés dans quelques occasions particulières, comme à l'armée, et avec eux on voyait aussi certains hommes plus qu'en état de les seconder vaillamment. Leur présence et leur attitude imposaient.

Cependant ces scènes, pendant quelques jours interrompues, ayant repris avec plus de fureur et, devenant toujours plus inquiétantes pour ma mère qu'elles jetaient dans une sorte d'agonie, mon père, à la sollicitation de toute la famille, finit par donner sa démission au bout de quelques mois, sous prétexte qu'il allait partir pour la France.

Le fait est qu'il agissait dans le but de tout vendre et il l'écrivit à M. Henry qu'il aurait été rejoindre. Mais il était trop tard. II n'y avait plus d'acheteurs ou ceux qui se présentaient voulaient de très longs termes, et n'offraient aucune garantie, même morale. Mon père alors resta irrévocablement attaché à la colonie, comme Prométhée à son rocher.