|

|

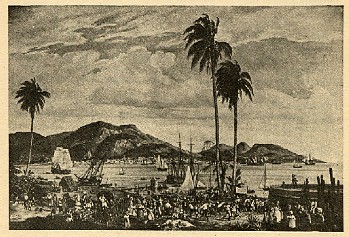

L'île heureuse (Le Cap Français avant 1789), peinture de Gustave Alaux, peintre de la Marine.

Page 2

Le gouverneur faisait espérer à mon père la place de Grand Voyer qui aurait étendu les privilèges, qu'il exerçait dans une seule ville, dans tout l'arrondissement. Cette perspective éblouissait mon père, il était jeune encore, ses premiers succès avaient été rapides et nous étions déjà plusieurs enfants.

C'est tandis que nous goûtions toutes les douceurs de la vie qu'un de nos plus intimes amis, M. Henry, habile mécanicien, qui s'était enrichi à Saint-Domingue, vint trouver mon père pour l'engager à convertir sa fortune et à le suivre aux Etats-Unis, contrées alors extrêmement neuves, ouvrant aux arts et à l'industrie un champ bien plus vaste encore que Saint-Domingue, qui ne lui paraissait guère en mesure de conserver une splendeur poussée jusqu'au plus haut point.

M. Henry était inspiré ou sa démarche était un nouvel avertissement que la Providence envoyait à mon père. Les instances de son ami durèrent pendant une quinzaine de jours, mon père, qui, dans ce moment même, aurait abandonné la colonie pour rentrer en France, si quelqu'un l'y avait invité, ne voulut pas le faire pour passer à l'étranger.

M. Henry partit seul et, si j'ai conservé de la scène des adieux un souvenir fidèle, il avait la mort dans les traits... Il semblait l'emporter ou la prédire!... Mon père fut si affecté de cette séparation, qu'il en fit une maladie. Jamais l'amitié n'avait mieux rempli deux cœurs. Nous retrouvâmes M. Henry quelques années après, mais, grand Dieu, dans quelle position tombâmes-nous entre ses bras!

Vers cette époque, un des frères de mon père s'était ruiné à Paris. Dépourvu de ressources, il venait avec sa femme et deux enfants mâles, demander un asile et du pain au frère que la fortune avait favorisé. Mon père, transporté de joie, ouvrit à cette nouvelle famille sa maison et sa bourse, noble et généreux mouvement où tout notre bon père doit aisément se reconnaître.

A peu près dans la même année, une arrière-nièce et deux arrière-neveux de ma mère, orphelins dès leur bas âge, et dépouillés dans leur adolescence de toutes ressources, vinrent du fond de la colonie, réclamer aussi notre assistance. C'étaient les jeunes Delorme. Mon père les accueillit avec le même empressement. Sa grande maxime était : " II faut donner aux siens " et le plaisir de donner embellissait, pour son âme, l'accomplissement de ce pieux devoir. Nous étions tous les jours quinze personnes à table et pas un seul étranger. Je ne compte pas deux parasites qui assistaient régulièrement à tous nos repas et dont la présence à la longue nous était devenue si nécessaire que si, par aventure, l'un ou l'autre passait un jour sans venir nous voir ou manquait de se trouver au dîner, on en éprouvait, malgré notre cercle déjà nombreux, un vide insupportable. Ils étaient de toutes nos parties et de toutes nos fêtes.

J'étais entré, à l'âge de six ans au premier collège de la ville (ou plutôt à la première école, car il n'y avait pas de collège) comme externe et avec beaucoup de dispositions, mais je n'y apprenais rien. Ma grand'mère m'élevait ; je mangeais, je couchais chez elle, c'était elle qui pourvoyait à tous mes besoins, elle ne voulait pas souffrir de partage à cet égard... Il en résultait qu'on ne me voyait presque jamais chez mon père, ce qui occasionnait souvent, entre elle et lui, d'assez vives disputes. J'étais enfin devenu comme sa propriété exclusive... On épiait mes désirs pour les satisfaire et souvent on se plaisait à les faire naître. Ma volonté était souveraine :quiconque se fut avisé de la combattre eût été banni de la maison, un esclave en eût été sévèrement châtié. Je marchais entouré de serviteurs, je régnais et j'étais adoré, quoique despote.

Mon père cependant finit par s'apercevoir que ce genre d'éducation ne pouvait me convenir... Il prit donc la ferme résolution de me sortir tout à la fois de l'école et de chez ma grand'mère, ce qui les brouilla, ou du moins celle-ci qui était au surplus très altière, en fut si irritée que, sans l'intermédiaire renouvelé de toute la famille, à un premier jour de l'an qui survint quelques mois après, la réconciliation n'eût pu avoir lieu. La paix ne se fit qu'à la condition que j'irais passer les jours de vacances chez ma grand'mère, et encore cette paix n'était-elle pas franche de sa part. Elle ne me revoyait jamais que pour accabler mon père de reproches...Elle ne manquait jamais de s'informer si j'étais toujours, comme autrefois, bien servi, bien soigné, si j'avais toujours autant d'argent que j'en voulais et je ne la quittais jamais sans la laisser dans les larmes, sans emporter des présents de toute espèce.

Je finissais alors ma neuvième année, je lisais bien et j'avais une assez jolie main, mais là se bornait tout mon savoir.

Mon père, en me retirant de l'école, m'avait mis dans son cabinet sous la direction immédiate de ses commis, jeunes gens pleins de mérite. Les uns me faisaient dessiner l'architecture, les autres transcrire des rapports, des procès-verbaux, toutes choses qui, sans m'amuser, ne m'ennuyaient pourtant pas, excepté l'architecture que j'avais prise en aversion.